ストーリー

明治時代からタンナー(皮革の製造業者)の集積地として知られる東京都墨田区。最盛期には100社以上ものタンナーをはじめとする関連加工業者がピッグスキン(豚革)の生産を行っていた。現在ではタンナーの数が減少してしまったが、山口産業株式会社は1938年に創業以来、この地で稼働を続ける数少ない1社である。「人と自然と環境にやさしい革づくり」を目指し、天然素材にこだわって開発した独自の皮革なめし製法「ラセッテーなめし」によって作られる本革素材「ラセッテー・レザー」は、その優れた品質から国内外で高い評価を受けている。「やさしい革のある暮らし」を実現するため、さまざまなプロジェクトを立ち上げて社会活動にも取り組む同社の代表取締役社長である山口明宏氏に、あらたな事業構想やプロジェクトへの想い、将来の展望などをうかがった。

安全に土に還せる環境配慮型皮革素材「ラセッテー・レザー」を開発

山口氏は大学卒業後、5年間の保険会社勤務を経て、1995年に山口産業株式会社に入社。創業家の3代目として生を受けた山口氏にとって、家業を承継することは必然的な流れだったという。だが、山口氏いわく「当初は、下から数えたほうが早いぐらい小さなタンナー」であった同社の経営は決して芳しいものではなかった。そもそも、ピッグスキンの単価決定に際しては長年の商習慣が根付いており、大量生産が一般的な従来のクロムなめし素材マーケットは廉価なレッドオーシャン。そこからの脱却を図らなければ事業の継続が難しい状況の中、同社の武器となったのが、独自開発した「ラセッテーなめし」製法だった。

動物の「皮」を製品に利用する「革」に生まれ変わらせる技術が、なめし加工と呼ばれる工程。現在、世界のなめし革製造の現場では、金属性のクロムなめしが約90%を占めているが、クロム剤には熱が加わると毒性の高い六価クロムに変わる危険性や、作業工程で排出されるクロムの排水が水質汚染につながることが指摘されている。それに対して、同社の「ラセッテーなめし」製法は、計画的に植林されたミモザ・アカシアから抽出する植物タンニンをなめし剤として使用。さらに、色付けの染料や革の繊維に柔軟性をもたせる加脂剤にも天然の油を使用することで、安心して使えて安全に土に還せる本革素材「ラセッテー・レザー」を作り上げている。その特徴は、軽やかな手触りながら、従来の植物タンニンなめし革に比べて強度、耐熱性に優れている点にあるという。

「1990年に、先代社長である父が欧州へ皮革産業の視察に行った際、すでにクロムを使用しない環境配慮型皮革素材の開発が進んでいることを知り、日本のピッグスキン製造にも採り入れようと技術開発を始めたのがきっかけでした。その後、クロムに代わる合成タンニン剤などを使用する技術開発が世界中で進みましたが、ビスフェノールという合成タンニン剤に含まれる有害物質が基準値を超えて皮革素材から検出されるケースもあったんです。そこで弊社では、当初より計画的に植林された天然の植物タンニン剤を、なめし剤の主成分とすることに挑戦しました。」

1997年に「ラセッテー」を商標登録したものの、「ラセッテー・レザー」の認知向上やあらたな市場開拓には時間がかかるため、しばらくは従来のクロムなめし製法も並行して続けていた。そんな同社が完全に「ラセッテーなめし」製法に切り替えたのは、山口氏が社長に就任した2015年のことだった。

「弊社におけるクロムなめし革の生産量は、ピーク時で月産約1万枚でした。月産約100万枚も供給されるマーケット内での価格競争で体力をすり減らすことは、弊社のような中小企業では命取りになりかねません。一方、ラセッテーなめし革は2015年時点で多くても月産1,000〜3,600枚程度でしたが、単価をクロムなめし革より2〜3割アップしました。結果として、それまでのクロムなめし革のお客さまは減少しましたが、環境に配慮した素材を使いたいというあらたなお客さまが徐々に増えてきて、収益率の改善に繋がったのです。実際、フランスの有名ブランドとの取引が始まったのもこの時期でした。また、大量生産にともなう原材料の大量仕入れを行わずに済むようになり生産調整をコントロールできるようになったことで、販売量は少量でも収益性を高めることが可能となりました。」

技術開発による他社との差別化を起点に従来のマーケットから脱却し、環境問題への感度が高い国内外のメーカーとの取引がスタート。まさに、このタイミングで同社はあらたなステップを踏み出すこととなったのである。

全国の産地と連携した各種プロジェクトを推進

現在、さまざまな社会活動に取り組んでいる同社にとって、その先駆けとなったプロジェクトが2008年にスタートした「MATAGIプロジェクト」。シカやイノシシなど野生動物による被害対策後の獣皮を獣革にして産地に還し、地域の有効資源として大切な命を繋ぐことを目的としたものである。同社では駆除した獣皮を預かり、日常品として使用できるようにする「ラセッテーなめし」加工賃のみで対応するOEM生産を行っている。

「当初は活動認知を高める予算も術もなく、私が勝手にプロジェクトといっていただけで口コミによる地道な活動から始まったんです。ところが、豚の皮以外でもとてもきれいな革ができたので、産地のかたにすごく喜んでいただけたんですね。この革なら何でもつくれるんじゃないかという話から、産地の人に製品をつくってもらえればと。最初はそんなペースから始まっていきました。その後、2013年に環境系財団やNPOとともに『MATAGIプロジェクト実行委員会』を設立し、ウェブサイトを立ち上げてから徐々に認知が広がり、獣皮ごとに異なるレシピを開発したことで、大量の皮をなめす際にも安定的な品質が保てるようになりました。」

2024年現在、北海道から鹿児島の屋久島まで全国700件以上の自治体・企業・地域おこし協力隊・ジビエ加工所・個人から依頼を受けるようになり、多い月にはピッグスキンの販売供給による売上を超えるまでに成長。なめし工賃は動物の種類と大きさなどですべて定額化している。これは、依頼主である各産地が獣皮素材の製品化にあたりコスト計算などをしやすくするための配慮である。

また、すでに「MATAGIプロジェクト」を通じて製品化に成功した産地もあるが、製品のクオリティやブランディングがうまくいかないケースもあるという。そこで、「MATAGIプロジェクト」を一歩進め、捕獲からジビエ加工、小売、消費を繋ぐビジネスネットワークを構築するべく2017年にスタートした活動が「レザー・サーカス」事業である。この活動により、同社は東京都世界発進コンペティションにおいて、サービス部門特別賞を受賞している。

「そもそもは皮革産業の振興のために何かできないかと経済産業省に相談したことから始まった事業なんです。獣皮の利活用は個体差や地域差、野生動物特有のキズなどから品質やスペックが揃わず、ブランド依存度の強い従来のファッション業界や、卸が介在するような流通経路ではなかなか受け入れてもらえない状況にありました。そこで、獣皮の産地、つくり手、小売が連携して獣皮獣革の有効活用に取り組み、あらたな消費文化を形成できるようなシステムとしてスタートした事業となります。ちなみに、『サーカス』は『サークル』の古語で、フランス語では『循環』を意味します。弊社がなめし加工を行った『ラセッテー・レザー』を産地に戻すだけでは、どうしてもワークショップや道の駅での販売にとどまったり、自治体などの予算や補助金に頼ってしまうため、収益の上がる事業として成立しにくい状況があります。そんな背景から、連携推進と販売機会を創出する活動として、2022年に本格始動しました。」

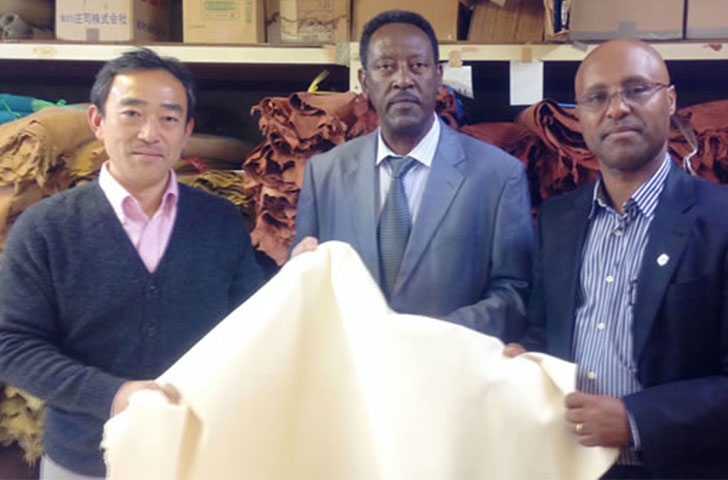

このほか、同社では動物福祉に配慮し、養豚由来の原料皮の供給拡大を目指す「ハッピー・ピッグ・プロジェクト」や、海外のタンナーに「ラセッテーなめし」製法の技術指導を行う「ワールド・レザー・プロジェクト」など多彩な活動を展開。現在は、「一般社団法人やさしい革」を発足し、山口氏の理念に共感した理事のメンバーとともに各プロジェクトを進行しているという。

「いただいた命を大切に使い切る」ためにできる限りのことを続けていく覚悟

本来の事業とは別に、さまざまなプロジェクトを展開する山口氏。その想いの原点は、「やさしい革のある暮らし」の実現にある。それは、原料となる動物の飼育、野生鳥獣被害を防止するための生態系の維持、自然環境に配慮し、いただいた命を大切に使い切ることで持続可能な消費社会を築くことを目的としたものである。そんな想いが一般消費者にも伝わるよう、2022年には同社の革工場敷地内に「やさしい革の博物館」を併設した複合施設「RUSSETY FACTORY&MUSEUM」を開設した。なお、「やさしい革の博物館」は、「墨田区小さな博物館」に認定されている。

「墨田区では年1回、『墨田ファクトリー巡り』というイベントを実施していまして、昨年初めて参加させていただきました。結果として、博物館巡りが好きなかたには数多く足を運んでいただいた一方、革素材を展示しているだけでは一般消費者のかたに対してなかなかアプローチできない、という課題にも気づくことができました。ですので、今後は近隣の企業とコラボレーションしてオリジナルの革製品を開発し、この施設で販売することを計画しています。酒蔵を訪ね歩くような感じで、ここに来なければ手に入れられないような製品をつくっていくのも面白いかなと思っているんです。」

自社事業と並行して「やさしい革のある暮らし」の実現に向けて多彩なプロジェクトを展開していく中にはいくつもの課題があり、超えなければいけないハードルもあるという。山口氏は「会社を存続させるために必死にやっているだけ。」と謙遜するが、その行動の根底にあるのは「自分の会社だけがよくなればいい。」という考えではなく、利他の心にあると感じられる。

「『MATAGIプロジェクト』にしても、その他のプロジェクトにしても、本当はなくなったほうがいいんですよ。プロジェクトがなくても理想が実現されることが成功の証なんです。ただ、現実的にはなかなか難しい。獣害対策にしてもオールジャパンで取り組まなければいけない問題ですから。雲をつかむような話になってしまうかもしれませんが、皮革産業に関わる人間だけではなく、一般消費者からもアイデアをいただいて、日本人としてどのような消費をするべきかという問いに対して新しいムーブメントが生まれるところまで行けたら、すごいことですよね。その実現に向かって、できる限りのことを続けていく。やり続けていくことが大切だと思っています。」

自社や皮革産業の存続にとどまらない高い視座で事業に取り組む山口氏。一方で、「SDGs=持続可能な開発目標」の実現に向けて、我々は一体何ができるのか。途方もないことにも思えるが、まずできるのは「知ること」、「関心を持つこと」ではないだろうか。東京の下町で奮闘する山口産業のサステナブルな取り組みや山口氏の利他の心を知り、関心を持つことも、SDGsの実現につながる大きなきっかけとなるはずだ。自身の行動や消費への意識を変える第一歩として、まずは同社に足を運んでみてはいかがだろうか。