ストーリー

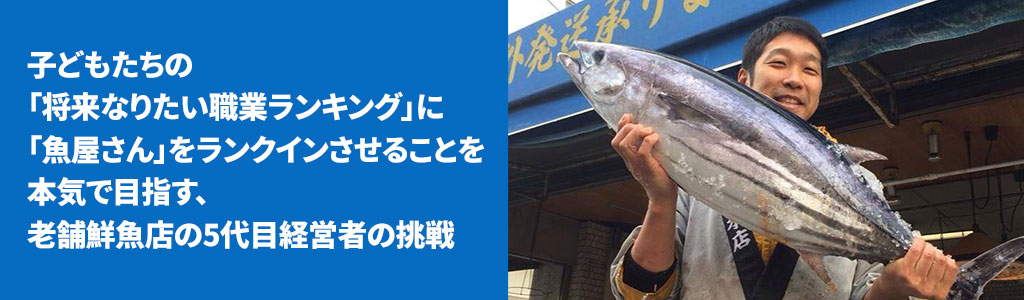

全国的に店舗型の鮮魚店、いわゆる「町の魚屋さん」が減少している中、創業から150年を超えた今も活気あふれる商売を続ける高知市の上町池澤本店。同店の運営会社である株式会社上町池澤では、地域に根ざした昔ながらの店頭販売に加え、全国への通信販売や地域の小学校や保育園での食育イベントの開催など多彩な取り組みを行っている。「日本の魚屋を、かっこよく」をビジョンに掲げ5代目として事業を牽引する代表取締役社長の池澤秀郎氏に、事業にかける想い、今後の展望について話をうかがった。

IT業界での経験を経て、宿命ともいえる家業を承継

「『将来の夢は魚屋さん』と子どもたちにいわれるような、かっこいい魚屋であり続ける。」これは株式会社上町池澤の経営理念であり、池澤氏が社長就任後に打ち出したものである。池澤氏は地元の高校を卒業後、大阪の大学に進学。卒業後はIT系の企業に就職し、プログラマーやシステムエンジニアとして働いていた。そもそも家業を継ぐという意識はおぼろげなものだったという。

「私が生まれたときには、跡継ぎができたと水産関係者が集まって大騒ぎになったそうなのですが、父親から『家業を継いでほしい。』と言われたこともなく、自分としては『いつかは継がないといけないんだろうな。』くらいの想いのまま大学に進学しました。ところが、大学3年のときにWindows95が登場するとともにインターネットが普及し、普通の会社員が書いている日記ブログが何十万人にも見られるという、今まで考えられない状況に驚き、これは関わるしかないと思い、IT業界に進みました。時代はITバブルで仕事も楽しかったのですが、自分で商売をしたいという想いが徐々に湧いてきました。ただ、魚をさばいたこともない自分がすぐに実家に戻っても役に立たないことを理解していたので、仕事を通じてマネジメントや営業を学び、30歳という年齢の節目で戻ることを決意しました。今思い返すと、この経験が今に活きていると感じています。」

跡取りとはいえ、まずは一般社員と同じように、ひたすら魚をさばく日々。経営云々よりも仕事を覚えることを優先した。そのうち父親に同行して市場に足を運ぶようになり、仕入業務にも携わるようになる。その後、父親が腰を悪くして入院したのを機に仕入業務を引き継ぐようになった頃から、売上などの経営的な数字を見るようになったという。

「当時、経営は黒字でしたが、社員は長時間労働で休みも少なく、まさに社員の頑張りでかろうじてもっていた、今でいうブラック企業でした。まず、この状態では採用などできない。こんな会社で働きたいと思ってくれる人はいないだろうと。もともと、地元の水産業の中で人が動くような業界だったのですが、私は未経験者を雇って会社のカラーを変えていきたいと考えていたため、それに向かって動き始めました。」

アイデアと行動力が導いた、メディアへの露出で大ヒット商品に成長した「土佐の赤かつお」

会社のカラーを変えるための取り組みのひとつが、池澤氏が32歳の時に実施した、配達車の車体にQRコードを貼り付け、福引を行うことで刺身と交換できるキャンペーンである。内部のプログラミングはIT業界での勤務経験を活かし、池澤氏自身が担当。プレスリリースを発信したところ、このユニークな試みが大きな反響を呼び、全国放送のNHKをはじめ、多くのメディアに取り上げられることとなった。

「弊社の経営理念である『将来の夢は魚屋さん、といわれるようなかっこいい魚屋であり続ける』を実現するには、テレビなどのメディアに取り上げられるのが、いちばん効果があると考えました。話題づくりのためいろんなことを検討、実行したことのひとつがこのキャンペーンでした。売上的には微々たるものでしたが、テレビで紹介されるという目的はクリアできました。」

いくつもの新しい挑戦を行ったが失敗も多かったという。たとえば、大規模な鮮魚加工場を開設したものの2年を待たずに閉鎖したこと、高知の百貨店食料品売場に出店するも撤退したこともある。しかし、失敗は次の成功につながるもの。2011年には、店の人気商品「かつおの昆布巻き」をアレンジして開発した、初めての流通商品「土佐の赤かつお」を発売。これもまた池澤氏が自ら開発し、商品化したものだ。

「鮮魚店なので、賞味期限の短いものを店頭販売するスタイルの商売なのですが、地元以外にも店の名前を広めたい想いがあり、スーパーマーケットや土産物店に置いてもらえるような賞味期限の長い商品をつくりたいと考えたのが、開発のきっかけでした。当時、食べるラー油が流行っていたので、そのご当地ものをつくろうと考えたんです。」

開発に半年以上かけた商品だったが、当初の売上は芳しいものではなかった。そんなとき、社員からTBSの「日本全国ご飯の友No.1決定戦! めし友グランプリ」という番組が出品募集している話を聞き、ダメ元で「土佐の赤かつお」を応募したところ、地区予選を勝ち抜き、全国大会に出場。見事、グランプリに輝いたのだ。その際の反響は凄まじく、番組放送中から注文が相次ぎ、自社のオンラインストアには4万件の注文が届き、店頭には長蛇の列ができたという。だが、当時は1日に50個程度しか製造できなかったため、殺到した注文に応えることができず、多くの人に迷惑をかけることになってしまったのだとか。そのため市内の味噌工場に製造を委託したが、ここで問題が発生する。大量生産することで味が狂ってしまったのだ。本来の味を実現するまでに3ヶ月もかかったが、その間、池澤氏が自社の仕事をしながら連日工場に足を運んだという。アイデアマンであるだけではなく、持ち前のバイタリティと行動力が生み出したヒット商品といえるだろう。

なお、「土佐の赤かつお」は一時的なヒット商品ではなく、現在も愛され続けるロングセラー商品に成長。高知市民の新たなソウルフードともいえる「土佐の赤かつお」の累計売上個数は約200万個におよぶ。

鮮魚店が抱える課題解決に向け、独自の取り組みを展開

上町池澤本店のホームページには、150年以上店を続けられてきた理由は「真の意味でのお客様本位のサービスにある」という記述がある。池澤氏が考える「お客様本位のサービス」とは、どのようなものなのだろうか。

「まず、魚を食べる前から旨いと思ってもらうために、情報をたくさん出すようにしています。なぜ旨いのか? 『食べればわかる』はプロではないと考えています。品質が良いのはもはや当たり前で、それ以外を補完する情報というものを大事にしています。また、店頭の品揃えも、こちらの都合で売りたいもの、水産業の未来のためや弊社の未来のために売るべきもの、よく売れるから売っているもの、などを分けて考えています。」

魚を販売するだけが鮮魚店の仕事ではない。多くの情報を提供する背景には、近年の風潮である魚離れへの危機感もあるという。

「よくいわれる魚離れは、鮮魚店の努力不足が招いた結果だと私は思っているんです。この状況を受け入れるのではなく、もう一度お客さまを取り戻さなければいけない。一般の人が魚に詳しくないのは当たり前です。だからこそ情報を提供して興味を持っていただく必要があると考えています。弊社ではサイトからの情報発信だけではなく、プレスリリースもよく出しているのですが、それは情報を出すことで、魚について知ってもらうことが大事だと思っているからなのです。」

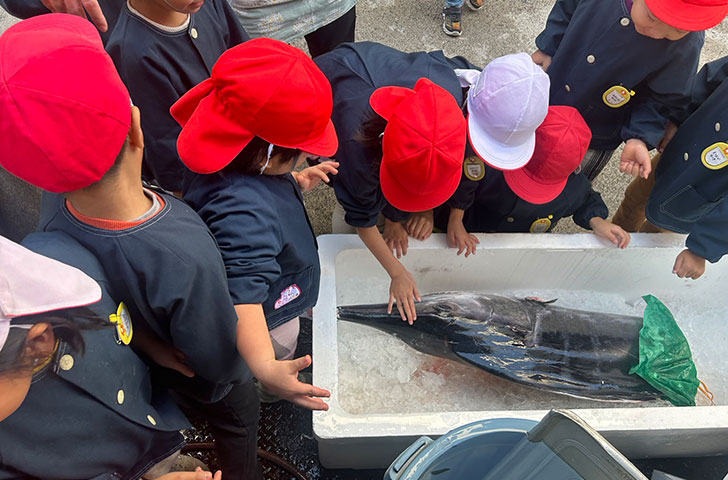

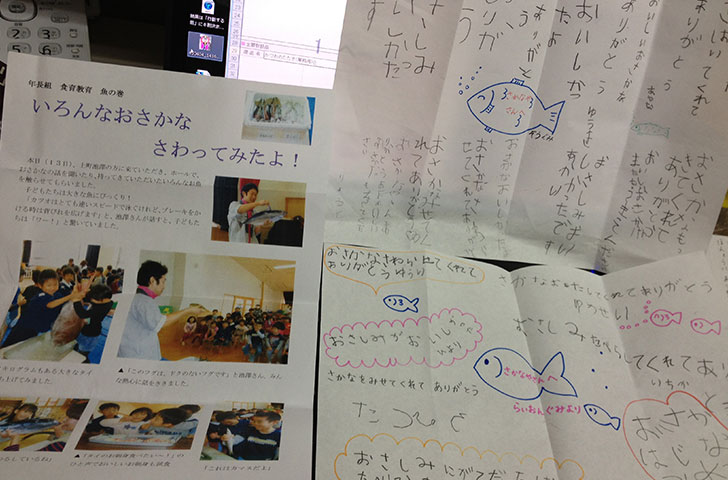

また、同社では小学校や保育園に出向いて「子どもたちへの魚の食育」など、独自の取り組みを行っている。この取り組みはボランティアではあるが、子どもたちに魚を好きになってもらい、「将来の夢は魚屋さん」と考えるきっかけづくりを目的としているという。

「食育イベントは不定期開催ではあるのですが、弊社が給食用の魚を納品している保育園に声をかけてやらせていただいています。本物の魚を子どもたちに見せ、触らせ、目の前でさばき、それを給食として提供するものです。子どもたちの反応はすごくよいですよ。ギャーギャーいいながら魚に触って大騒ぎです(笑)。その姿を見て、こちらもパワーをもらえますね。また、給食に出る魚の写真や生態などをプリントにして渡し、食べる前に保育士さんに説明してもらったり、ホールに貼りだしてお迎えのときに保護者のかたにも見てもらったりしています。魚に興味を持ってもらえれば、あとは自分たちで調べてくれると思っているので、そのきっかけづくりと考えています。これは、弊社の経営理念を体現するものでもありますし、それをメディアに取り上げてもらうため、という側面もあります。」

なお、同社では魚のさばき方をメインとした、大人が対象の料理教室を過去に実施してきたが、今後は高知市内だけではなく県外での展開も検討しているという。さらには、子どもも大人も参加できる「出汁教室」の開催も池澤氏の頭の中にあるのだとか。アイデアマンであり行動力のある池澤氏のことだけに、そう遠くない未来に実現するのではないだろうか。

経営理念を体現するべく、アクティブに活動する日々

現在、同社では「土佐の赤かつお」に次ぐヒット商品を開発するべく、日々模索しているところだという。ただ、以前のように池澤氏がひとりで取り組むのではなく、新しく入社した若い社員とともに開発を進めているのだとか。それは、入社当時の池澤氏が「こんな会社で働きたいと思ってくれる人はいないだろう。」と感じた会社の労働条件や待遇が変化したことに加え、同社の企業理念ならびに池澤氏の想いに共感する人たちが集まってきたことに他ならない。そんな今、池澤氏は同社の未来をどう描いているのだろうか。

「実は会社規模の拡大をそこまで考えてはいないんです。ただ、労働集約型の仕事をしているので、そこが経営者としては大変なところではあります。同じ社員数で売上を1.5倍ぐらいにアップさせることが当面の目標ですね。そのためには、もっと経営効率のよいビジネスも必要だと思っています。そのため、自社製品の拡販を目指し、県外の展示会などに積極的に参加して外商活動を展開しています。また、今は自分が経営者かつプレイヤーとして事業運営に大きく関わっていますが、社員一人ひとりが責任を持って、その存在感をもっと大きくし、私がいなくても自走していける企業であるべきだと思っています。それが社員のやりがいにもつながり、待遇面の向上にもつながる。その結果として、もっとよい企業へと成長していくことが経営理念の体現につながると思っています。」

150年以上の歴史を持つ上町池澤本店の5代目である池澤氏が考える理想像とは、「将来の夢は魚屋さん」と子どもたちにいわれるようなかっこいい魚屋であり、子どもたちの「将来なりたい職業ランキング」に「魚屋さん」が入る世界だという。

「自分の子どもはもちろん、社員が自分の子どもを弊社に入社させたいと思ってもらうにはどういう職場であるべきなのか、給料、休み、福利厚生なども含め、よい職場環境をつくることも常に考えています。」

思い描く理想の魚屋の姿に向かってアクティブに行動し続ける池澤氏。そんな池澤氏が牽引する同社の未来に今後も注目していきたい。