ストーリー

四方を海に囲まれた日本にとって海産物は昔から大切な資源であり、それを提供する漁業は重要な役割を果たしてきた。ところが近年、漁獲量の減少に伴う収入の減少、後継者をはじめとする深刻な人手不足など多くの課題を抱え、廃業を余儀なくされる漁船も少なくない。そんな日本の漁業を変革するべく、「漁業をインテンシブな働き方を求める人たちの職業に転換する」ことを目標に革新的な取り組みに挑んでいるのが、宮崎県日南市にてカツオの一本釣りを主にする有限会社浅野水産である。オープンイノベーションによって、資源のサステナブルと漁業者のウェルビーイングの両立を目指す同社の常務執行役員の浅野龍昇氏に、その活動内容や将来の展望について話をうかがった。

漁業が抱える課題解決に向け政治の道から家業の承継へと転換

カツオ漁業といえば高知を思い浮かべるかたも多いと思うが、実は1994年から連続で「近海カツオ一本釣り漁獲量日本一」を誇るのは宮崎県である。その宮崎県の中でも日南のカツオ一本釣り漁業は、約300年の歴史を持つ伝統的な漁法であり、カツオの資源を守ることを優先した昔ながらの伝統漁業の技術を今に受け継いでいる。有限会社浅野水産は所有する「第五清龍丸」にて伝統漁法を行う漁業者だが、他社と大きく異なるのは漁業にDXを能動的に取り入れることで、資源のサステナブルと漁業者のウェルビーイングを実現する「スマート漁業」に取り組んでいる点にある。この「スマート漁業」の仕掛け人が、同社代表取締役の長男である常務執行役員の浅野氏。

大学在学中に国家議員の秘書(書生)を経験し、水産団体の職員を経て、宮崎市の市長政務秘書を務めた後、家業を承継した異色のキャリアの持ち主である。なぜ、政治の道を志した浅野氏が家業とはいえ、畑違いである漁業に転身したのか。

「燃料の高騰やカツオの漁獲量の減少、人手不足など漁業を取り巻く環境が悪化していく状況に危機感を抱いた父が、事業の多角化について話しはじめたのが、2017年のことでした。当時私は宮崎市長の政務秘書を務めていた中で父から事業多角化のビジョンを聞きその想いに共感していたのですが、40年も船に乗って漁師をしていた父のビジョンの実現性には疑問を抱いていました。その4年前から弟がセカンドキャリアとして船に乗っていましたので、父は船を降り、弟に船を任せて事業を多角化していく構想だったのですが、どうしても不安がありました。たぶん、父には難しいのではないかという感情を抱く中で、今が親孝行するタイミングなのではないかと考えたんです。ちょうど前職の業務に一区切りがついた2019年に浅野水産の承継者の一人として入社することになりました。」

ここから浅野氏による、従業員である漁師だけではなくステークホルダーも含めた働き方の変革、ウェルビーイングを実現するための行動が一気に加速していったのである。

「インテンシブな働き方」の実現に向けDX化によるイノベーションに取り組む

日本の漁業には、キツい仕事というイメージがつきまとう。実際、イメージではなく現実であるケースがほとんどだが、海外の中には高収入と長期の休みが保証され、働く環境も整備されている「選ばれる職業」となっているケースもあると浅野氏はいう。日本の漁業が海外の優良なモデル同様、「選ばれる職業」になることを目指して取り組んだのが、漁業のDXであった。

「漁船のトップとして漁獲作業の指揮を取る者を漁労長というのですが、父が船を下り、弟が漁労長を承継することになりました。しかし当時まだ弟は漁師を始めて7年目ぐらいで、40年の経験を持つ父とは圧倒的な差がある。その差は漁獲面に大きな影響を与えてしまう。つまり、会社の売上が下がってしまうわけです。その中で事業の多角化に向けて投資をするのは難しいと考えました。まずは会社の売上を維持するだけではなく、向上させなければ事業の多角化も実現しません。そこで出てきたのが、長年の経験を持つ父に代わるAIを作れないかという発想でした。」

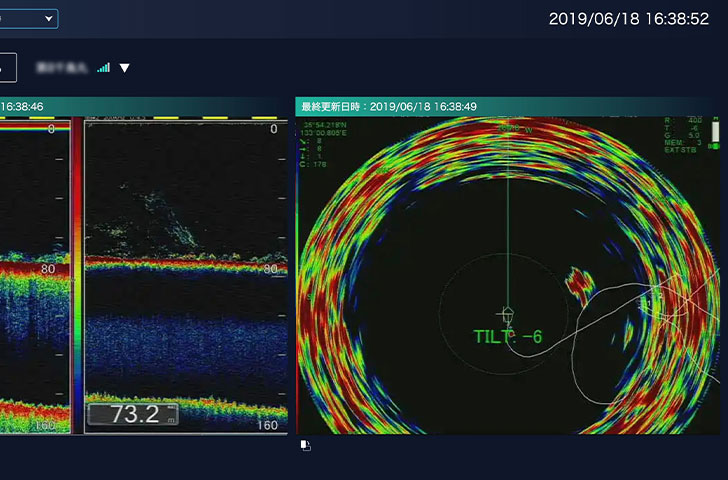

その発想のもと、AIについて勉強を始めていく中で、同社が水産試験場に提出していた20年分の漁獲記録のデータを提供してもらえることになり、協力会社とともにシステムの開発がスタートした。その後、さまざまな企業の協力を受け、船舶に設置されているソナーや魚群探知機などの情報を瞬時にデジタル化し、地上に送信するシステムを開発。これにより熟練の経験と勘を有する、代表取締役である父が漁獲作業に必要な精度の高い情報を海上の船舶にアドバイスできるようになった。このシステムが完成したのが2022年度末のこと。結果、2023年度は過去最高の売上を達成。デジタルの力によって、陸上と海上の二人三脚を可能にしたのである。

また、従業員のウェルビーイングに向け、船内作業のDXも同時に進行。以前まで、携帯電話の電波が届かない場所で操業していたため、家族と連絡を取ることもできなかったが、他社に先駆けて衛星回線機器を導入し、従業員全員に通信データ容量を支給したほか、船内各所にカメラを設置。例えば、高温のエンジンルームに入らなくてもタブレットで内部を確認できるようになるなど、DXによる労働環境の改善が進められているという。

「現在船員たちは、1年のほとんどを海上で過ごしていますが、この状況を変えたいと思っています。1年で稼ぐ以上のお金を半年間で稼ぎ、半年間をまるまる休みにする状況をつくろうと考えています。これがインテンシブ、いわゆる『まとまった』を意味する働き方です。半年間働いて、それ以外の期間は家族との時間でもいいですし、何か目指している夢があるならば、ちゃんとした収入がある状況で夢を追いかけることもできる。そういう人たちが選ぶ職業にしたいんです。これは弊社だけではなく、漁業全体にいえること。今後、人口減少が進むことを見据えると『インテンシブな働き方』はひとつ大きなキーワードになると考えています。」

2030年までに、従来の枠にとらわれないエコシステムの構築を目指す

日本の漁業における大きな課題である漁獲高の減少は、「早い者勝ち」とも形容されるシステムに問題があったといわれている。その状況を受け、2018年の改正漁業法にて適切な資源管理、水産資源の維持を目的に「漁獲可能量(TAC)」と「漁獲割当て(IQ)」が導入され、漁業者、漁船ごとに漁獲量を割り当てる方式が採用されることとなった。科学的根拠に基づく資源管理がなされれば、需給バランスが安定し、漁業は再び成長産業となることができる。そう考えた同社では、「海のエコラベル」と呼ばれる漁業認証プログラムである「MSC(海洋管理協議会)認証」を取得。江戸時代から続く、カツオ一本釣りはサステナブルな漁法であることを訴求している。

「もともと、カツオの一本釣りは水産資源に優しい漁法だといわれていましたが、それを科学的な見地に基づいて、間違いなくサステナブルであることを証明していく必要があると考えてMSC認証を取得しました。これは弊社だけではなく、南郷漁業協同組合に所属するカツオ船が申請して認証を受けています。これは弊社が掲げる、カツオ一本釣り漁業のブランド向上活動の一環でもあります。」

さらに同社では、魚価の向上を狙った体制構築として六次産業化にも取り組んでおり、水産加工にも着手。現在は漁協の施設を借り上げてテストマーケティング用の商品を製造しているが、2027年には加工工場を新設して六次産業のスケールアップを図る計画だという。

「すでにカツオの一次加工、二次加工を行っています。例えば、冷凍方式に関しては宮崎大学との共同研究で、いろいろな冷凍形式を試して成分分析に回した結果、カツオは液体冷凍の方が旨味成分を落とさないという検証が得られましたので、その方法を用いた冷凍保管を始めています。また、麹を使った製品発酵にも取り組んでいるのですが、麹を使用するとアミノ酸発酵によって魚独特の臭みが消えるんです。今後、どうやってタンパク質を摂取するかが課題といわれていますが、魚はすごく重要な選択肢のひとつだと思うんです。臭みが消えれば魚が苦手な人も食べられるようになる。これもまた魚価の向上を狙った戦略の一環です。今年からあらたな取引先との契約や、輸出も始めるなど販路の開拓が始まっています。」

同社では、従来の漁協に卸すだけの漁業ビジネスではなく、オープンイノベーションによって従業員のウェルビーイングの実現に取り組むほか、六次産業化と事業の多角化を進めている。2030年までの展望として、従来の枠にとらわれないエコシステムの構築を目指すという。短期間のうちに漁業そのものを革新する取り組みを行い、実現してきた同社ならば決して夢物語ではない。有限会社浅野水産のビジネスが、漁業のあらたなスタンダードになる日が来ることを期待したい。