ストーリー

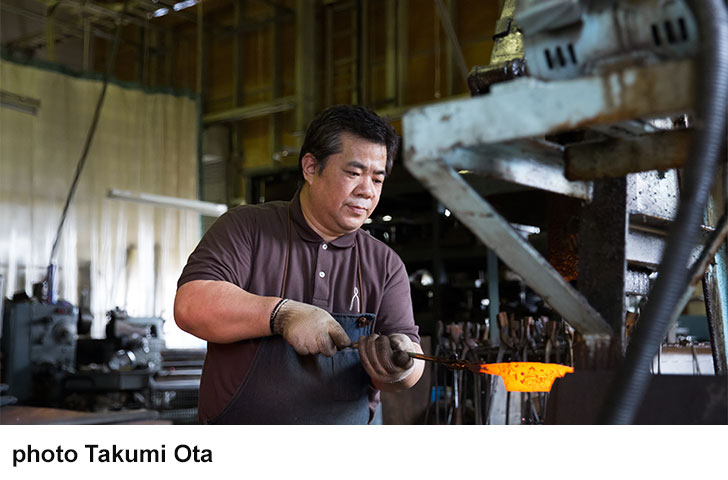

金属加工の町として、今や国内のみならず海外でもその名を知られる、新潟県・燕三条(燕市・三条市)。刃物や洋食器の製造が盛んに行われており、刃物の研ぎ師など多くの職人が腕を振るう「ものづくり」の町である。この地で75年にわたって包丁の製造を行っている株式会社タダフサ。社名を冠した製品「庖丁工房タダフサ 基本の3本、次の1本」は、2012年の発売以来10万丁以上を販売する人気ブランドとなり、同シリーズの「パン切り包丁」は、やわらかいパンがすっと切れて、パンくずが出にくい包丁として高い人気を誇っている。しかし、同社は人気ブランドに依存することなく、常にあらたな製品開発に取り組み続けるとともに、「良い包丁を研ぎ直して長く使う文化の醸成」を目指し、研ぎ直しやメンテナンスにも力を入れている。創業以来、代々受け継がれてきた「温故知新」の精神に基づくものづくりに加え、伝統的な巧の技を海外にも伝承しようと準備を進める同社の想いを、3代目である代表取締役の曽根忠幸氏にうかがった。

2011年に発生した東日本大震災が、事業転換のターニングポイントとなった

1948年、初代の曽根寅三郎氏が包丁づくりを独学で身に付け、三条市四日町に「曽根製作所」を創業。技術を磨く一方、製造方法の合理化を進めていったという。その先進性は2代目にも受け継がれ、業界でいち早くチタン製の包丁を開発するなど、新しい素材へのチャレンジにも積極的だった。その企業風土は3代目の曽根氏にも引き継がれている。

「昔から変わったことをするのが好きな会社なんです。また、新しい素材や製品開発へのチャレンジは、職人の技術を向上させる目的もあります。同じような仕事ばかりを続けていては技術が伸びませんし、職人のモチベーションも上がりません。この地域特有のものかもしれませんが、そもそも燕三条の職人たちは儲かる仕事よりも面白い仕事に興味をそそられるところがあるんです。単に売上だけを考えるのであれば、売れる物をつくっていけばいいのですが、それでは技術が向上しませんし、面白くない。ですから弊社では常に新しい素材へのチャレンジや、これまでやったことのない新しい仕事にも積極的に取り組むようにしています。」

2代目である父親が代表取締役を務める株式会社タダフサに、曽根氏が入社したのは東京の大学を卒業し、会社員を3年間経験した25歳の時だった。

「家業ですから、いつかは継がなければいけないと思ってはいましたが、他の仕事も経験できたことは自分の視野を広げる意味で良かったですね。入社してからの10年は、ほぼ現場の仕事をしていましたが、今でも経営者としての仕事と並行して、できるだけ現場の仕事をするようにしています。やっぱり、ものづくりが好きなんですね。改めて、そう思います。」

だが、曽根氏が入社した当時の三条市のものづくりの現状は、決して芳しい状況ではなかった。販路は問屋経由かホームセンターに限定され、価格交渉もままならない。仕事はあるが、厳しい経営状況が続いていたという。

「時代とともに流通経路が変わっていく中にあっても、われわれのようなメーカーは問屋さんに依存していたのです。自分たちで販路を開拓することを模索したり、展示会に出展するなどを試みていましたが、なかなかうまくいかない日々が続いていました。」

そんな状況に追い討ちをかけたのが、東日本大震災だった。当時、同社の主力製品だった漁業用刃物を使う地域が、地震と津波によって大きなダメージを受け、大幅な収益減となった。

「新しい販路を模索していられるような状況ではなく、完全に切り替えなければ会社を存続させることはできないと強く感じました。意識も変わりましたし、震災がなければ、ここまで必死になることはなかったと思っています。」

旧態依然とした体制からの脱却、新ブランド「庖丁工房タダフサ」の誕生

東日本大震災の発生によって、市内にある他のメーカーも危機的な状況に陥った2011年、三条市では市の事業として、鍛冶組合全体のコンサルタントを、製造小売業とコンサルティング事業を全国展開している「中川政七商店」の社長である中川淳氏に依頼。そのモデル事業に株式会社タダフサは手を挙げた。

「コンサルを受ける前に何度か中川さんとお会いする機会があり、この人になら自分がやりたかったことを託せると感じ、一緒にさまざまな改革を行いました。その中で、経営改善を目的に新しい市場を開拓していくため、中川さんにアドバイスを受けて誕生した製品が「庖丁工房タダフサ 基本の3本、次の1本」です。私が代表取締役に就任し、新ブランドが誕生した2012年は弊社だけではなく、三条市内の他のメーカーにとっても大きなターニングポイントになった年だと思います。やはり、自分たちでしっかり商品開発まで行って、オリジナルの製品をつくっているメーカーは伸びていますね。」

なお、新ブランド「庖丁工房タダフサ」のデザインを担当したのは、エレクトロニクス商品から日用雑貨、医療機器など幅広い製品を手掛けるプロダクトデザイナーの柴田文江氏。「女性が使って暮らしに馴染むデザイン」をコンセプトに、職人の卓越した技術による「切れる包丁」として誕生した「庖丁工房タダフサ」は、全国にある中川政七商店の店舗で販売が開始されると同時に多くのメディアにも取り上げられ大ヒット製品へと成長。「タダフサ」の名を多くの人が知ることとなった。

「中川さんの強みはコンサルティングをするだけではなく、自社で販売ルートを持っていること。お店で売れる物をつくるわけです。なので、僕らは消費者目線でしっかり考えたものづくりができるんです。そこはすごく勉強になりました。おかげさまで、『タダフサです』と挨拶すると『ああ、あの包丁の』とわかってくれるかたが多くなりましたね。その分、常に良い製品を提供し続けなければいけない、という意識がより強くなりました。」

株式会社タダフサの包丁は国内だけではなく海外でも販売されている。それも最近になってからの話ではなく、先代社長の時代から取引しているドイツのバイヤーや小売店が多いという。また、2年ほど前からは直接貿易にも取り組み始めており、海外での販売量が伸び続けているのだとか。

「最初は細々とした取引だったのですが、取引先の会社と一緒に開発した製品をきっかけにタダフサの社名と製品が海外で広がって行った経緯があるんです。海外では主にレストランのシェフが使っていらっしゃるようです。僕らは家庭用と考えてつくっている包丁が、海外ではプロに使われている。われわれの技術が認められていることを本当にうれしく思っています。」

持続可能な包丁づくりを実現するため海外でのメンテナンスサービスを計画中

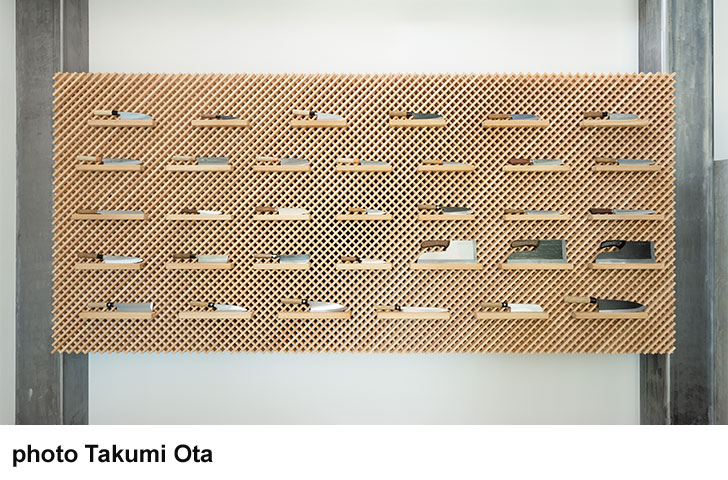

同社が製品づくりとともに力を入れているのが、包丁の研ぎ直しサービスだ。「良い包丁を研ぎ直して長く使う文化の醸成」を目指している同社の取り扱い本数は年間約3万5,000本にもおよび、その中には他社の包丁も含まれるという。

「研ぎ直し以外にも、柄が壊れてしまった包丁のリメイクも行っています。国内の製品であれば、どんなものでも直せますと謳っていますので、他社の製品も扱います。その理由は、良い物をしっかり長く使ってもらう文化を根付かせたいのがひとつ。もうひとつの理由は、包丁にも寿命がありますけれど、鋼が残っているうちは使ってあげたいなと。品物として生まれたからには最後まで全うさせてあげるのが、僕らのミッションではないかという想いもあります。他社の包丁でわれわれが知らない鋼が使われている場合、研ぎかたがわからないこともあるのですが、そこは勉強だと思って工夫しながら取り組んできた結果、大体研ぎかたがわかるようになりましたし、それが弊社の大きな財産ではないかとも思っています」

さまざまな包丁の研ぎ直しを行ってきたことによる技術の蓄積。それを生かし、海外で研ぎ師を養成する事業を計画中だという。

「弊社の製品を扱ってくれている海外の小売店では、その店のスタッフが研ぎ直しのメンテナンスも行ってくれているんですが、うちの工場でやるようなメンテナンスまでレベルが達していない。まずは、その人たちのレベルを上げたいんです。それにあたり、日本で使用している研ぐ機械と研ぎ師を養成するプログラムをセットで販売し、海外の各所で日本と同じようなメンテナンスを提供することを目標に掲げているんです。そういう環境をつくれれば、日本の刃物が海外でも売れ続けるのではないかと。ただ、まだ動き始めたばかりのプロジェクトですし、いきなり海外で展開するのではなく、まずは国内での実施を想定しています。」

職人でもある曽根氏の包丁への想いが込められた事業である。

「産地を守りたい」という強い想いから燕三条の地域イベントを運営

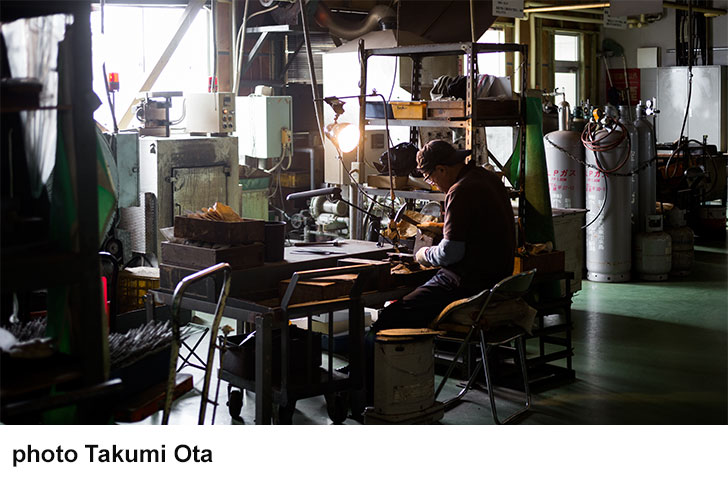

2013年からスタートしたイベント「燕三条 工場の祭典」。燕三条地域の名だたるメーカーが工場を開放し、訪れた人たちが工場でものづくりを見学・体験したり、その場で製品を購入したりと、燕三条のものづくりの魅力を広く発信するイベントである。2022年で10回目を迎えた同イベントの立ち上げから中心メンバーとして携わり、第1回の実行委員長を務めたのが曽根氏である。

「ずっと言い続けていることがあるのですが、それは『地域があって僕らがいる』ということ。燕三条という日本屈指の金属加工の町に僕らは生かされていると思っています。だからこそ、この産地を大切にして、もっと地域のブランド性を高めて、次の世代にバトンを渡すことも自分のミッションだと感じています。そんな思いから立ち上げたのが『燕三条 工場の祭典』です。当初、この祭典を通じて雇用を生み出すと謳っていたのですが、実際に移住者が増えて雇用も生まれましたし、自分たちでショップを構える工場が多くなりました。この10年で産業観光が当たり前の地域になっています。」

曽根氏は、このイベントの効果は工場で働く職人たちの意識にも波及していると言う。

「かつて工場は暗くて閉ざされた空間でした。自分の仕事を人に見せる機会もなく、黙々と作業しているだけでは自分の仕事に誇りを持つこともできなくなってしまいます。今、その状況は大きく変わったと感じています。三条という地で生まれた製品が世界へと広がっていく。自分は三条でものづくりをしている、そこに携わっていることを誇りに思える時代になってきたのだと思いますし、職人たちには自分の仕事やつくった製品を誇りに思ってほしい。自分が若い頃、先輩たちに支えてもらったように、今度は僕らがこの地域のために汗をかく若者たちの背中を後ろから支えてあげたい。そんな想いを抱きながら、会社の運営と地方創生の両方を一生懸命やっているところです。」

1社だけ生き残ってもしょうがない。三条の技術を次の世代に伝えることで産地として残っていく。曽根氏の言葉の端端からは、そんな強い想いが感じられる。また、それを実現するためにはタダフサの包丁と研ぎ直しの技術、他の三条市のメーカーの製品や技術が、今以上に海外で認知される必要がある。道は険しくとも、「メイド・イン・三条」ブランドのプライドを持って挑戦する。曽根氏からは、そんな覚悟が伝わってくる。